景鯤辭任李瑩掛帥,小度科技走向大模型戰場觀點

融合大模型與小度作為百度戰略性業務,百度大模型落地C端,就是要打通小度團隊與百度大模型團隊的協同。

文:互聯網江湖

小度科技“變天了”。

10月7日,小度之父、百度集團副總裁、小度科技CEO景鯤因個人原因辭任,百度集團首席信息官李瑩接任小度科技 CEO,并且向李彥宏直接匯報。

消息一出,市場面上便有了各種猜測。

有人說,這是因為大模型熱還在持續,行業大牛都要自己去創業了,之前無人駕駛那波浪潮,不少技術大牛都離職創業,這才有了小馬,文遠,毫末等獨角獸企業。還有美團王慧文,作為美團的聯合創始人也創建了光年之外,瞄準了大模型賽道。

離職創業可能是景鯤辭任的原因之一,但從百度自身的發展來看,這也可能意味著小度科技的戰略定位會再度生變。

本本將從以下幾個方面進行分析:

1.小度由變現業務,轉變為戰略業務。

2.李瑩接任后,內部挑戰在于團隊、外部在于競爭。

3.小度+大模型,承載“下一個入口”的希望和使命。

小度再次走到戰略定位的轉折點

經過了移動互聯網時代,基于APP的流量分發解構了搜索分發之后,百度一直都是有很強的入口焦慮的。智能音箱作為曾經的“流量入口”就曾經緩解過百度的這種焦慮。

所以對于百度來說,曾經小度的定位是“戰略業務”。

雖說如今的小度科技已經獨立運營,但對百度來說小度戰略地位其實并不低,一開始做小度音箱,李彥宏就是把小度業務當成戰略業務去做,雖然不盈利,但在李彥宏心中卻很重要,因為當時人們普遍認為,智能語音交互很可能是“下一個入口”。

2017年的“千箱大戰”時期,其實大家也都不盈利,智能音箱產品賣得價格很低,都是為了搶占智能家居的交互入口。最后,經過激烈的競爭,還是沒能做下來。

智能音箱理論上是入口,但現實卻很復雜,物聯網發展、AI語音技術的發展、用戶習慣、生態搭建等等,都是制約因素。

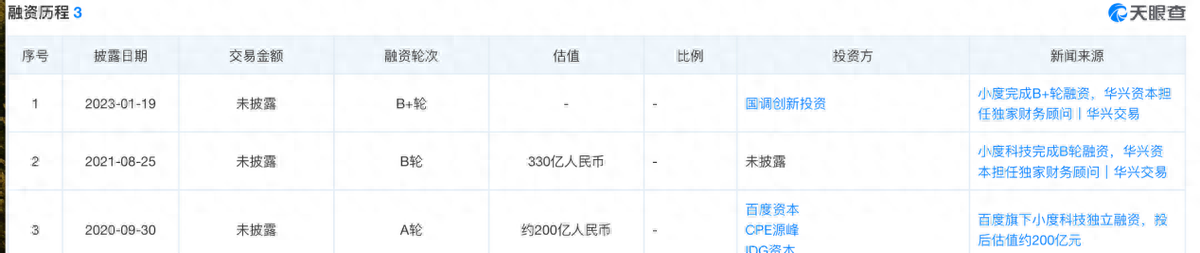

“入口論”聲量漸弱之后,商業化成為了主旋律,于是小度科技開始謀求商業化,并且在2020年正式獨立成為百度子公司。天眼查APP信息顯示,2020年小度科技就開始獨立融資。

商業化的旋律之下,小度由“戰略業務”逐漸轉變為“變現業務”。

2018年,百度組織架構調整,新成立了智能生活事業群,景鯤被任命為百度 SLG 總經理負責小度相關業務。2020 年 9 月,小度科技正式成立,估值達約200億元,由景鯤擔任 CEO。

景鯤被稱為 “中國 AGI 產品經理第一人” ,2014年加入百度之后曾負責百度大搜索整體產品規劃創新,于是才有了后來的語音搜索、圖像搜索。

景鯤治下的小度科技,商業化是很成功的。

2019年第一季度小度月語音交互達到 23.7 億,環比上漲 817%,是國內最大的AI語音交互平臺。 2023 年Q1小度位居中國智能屏和智能音箱出貨量第一,學習機市場小度排名第一,市占率最高達到過30%。

商業化的成果,也表現在估值上。

獨立融資之后,小度B輪投后估值330億,年收入達50億,毛利潤5億,已經接近盈虧平衡點。小度也成為中國估值最高的通用人工智能(AGI)創業公司之一,商業化真正意義上走到了黎明時刻。

可以說,小度科技能有今天,景鯤團隊居功至偉。

然而,職場沒有什么是絕對公平的,前人栽樹后人乘涼也在不斷被重新演繹。

在外界來看,商業化的成功將至未至,這個時間節點上景鯤辭任、似乎有那么一些突然。但深思之后,便能發現冥冥之中自有深意。

對百度來講,李瑩接任,可能意味著小度將從“變現業務”會再次轉變到“戰略業務”上來。

這是因為,百模大戰的背景之下,小度對于百度顯得更加重要了。

作為大模型的推動者,百度顯然想要把大模型急切的應用到所有的產品中,李彥宏日思夜想想的問題可能在于,移動時代百度失去了入口,AI時代要重新找回一個入口,小度+大模型,會不會是下一個入口?

有可能是,但也有可能只是百度的一廂情愿,至少,百度愿意為此去付出更多的人力、物力和財力去驗證。

而對于大模型,景鯤則有自己的判斷,他認為不能預先假設大模型能立刻解決(所有)問題;面對市場多家大模型的競爭,是“要沉住氣的”。

言下之意,大模型的應用不能急也不能躁。

對于小度科技的未來,景鯤也可能有著自己的規劃,畢竟大模型技術還不成熟,要想真正變成產品落地,無論是在技術上還是在商業上都還有一段坎坷的路要走。

對于百度,對于李彥宏而言,也許更希望能看快速落地的成果。

目前來看,小度商業化最艱難的路已經走完,而大模型+小度一旦落地,最大的AI語音交互平臺很快就會演變為“最大的大模型交互平臺”。

這個頭銜,百度不可能不要,因為這背后可能意味著更高的二級市場的成長估值空間。

互聯網江湖認為,百度大模型落地C端,真正的殺手锏應用不是文心一言APP,畢竟大家下載就是為了嘗鮮,真刀實槍的上場,還是要靠小度。

前段時間各家紛紛推出自家大模型APP,火了一段時間,但沒能一直火下去,用戶也就是嘗嘗鮮,并沒有形成真正意義上的使用習慣,但小度不同。

一方面,小度更人格化,更有親和力。

天貓精靈為啥更名未來精靈 ?還把小“小靈”作為主喚醒詞,公關稿都在說是什么品牌升級,其實就是想要更人格化,更能面向C端用戶。

有了大規模的C端用戶,就意味著有了可以用于訓練模型的數據,這對于AI在C端的成熟應用是至關重要的。

另一方面,大模型,得數據者得天下,得用戶者得天下,制約AI自然語言交互應用的其實不是算法,而是數據。

小度有大量的文字、語言交互數據,有 4000萬的硬件場景,有5億用戶數量,這些都是文心大模型賴以成長的“黃金石油”。守著這么大一個數據金礦,百度自然想要把它挖掘出來。

由此來看,小度再次成為百度的“戰略業務”某種意義上也是一種“必然”,甚至未來可能不排除會把已經獨立的小度重新與大模型進行重新整合,來打贏這場大模型的“數據之戰”。

接任小度CEO的為什么是李瑩?

要推動大模型與小度的融合,第一步是推動組織架構的變化。

與從微軟出身的景鯤不同,李瑩是百度早期員工,也是百度內生培養的高管,可以說,是真正意義上的嫡系。

2003年進入百度實習;2004年畢業后加入百度網頁搜索部,在自然語言處理、相關性、spider 等方向作出了重要貢獻,2011-2018 年期間任職百度多個技術部門,值得關注的是,這段時間是百度AI技術的“筑基期”,李瑩也為百度AI技術的發展也做出了很多重要貢獻。

一來,李瑩資歷夠老,技術背景也夠深,完全有能力接任;二來,李瑩可能是帶著李彥宏給的任務來的。

從李瑩在百度的任職經歷來看,都是在做一些技術方面的工作,相比過去的經歷,更重要的是作為百度集團首席信息官,李瑩主建立了以AI和知識管理為核心的智能工作平臺“如流”,并且基于文心一言,對“如流”進行了重構。

此番李瑩接手小度,傳達出的信息其實很明確,要像重構如流那樣,再次用大模型重構小度。

重構意味著打破舊秩序,創建新秩序。

創立新秩序意味著在技術上,從底層打通大模型與小度直接的壁壘,在組織上,就是要打通小度團隊與百度大模型團隊的協同。

打通壁壘,創造秩序,李瑩要面對的挑戰并不算小。

挑戰來源于內部,也來源于內部。

與過去用AI重構如流不同,小度科技已經獨立運營成為一家公司,接下小度科技的攤子之后,能不能在商業化上保持原有的勢頭?能不能發揮出團隊的戰斗力?這里需要打一個問號。

這些年的百度,不管是對外投資收購,亦或是內部開辟新曲線,很少有能打的,小度科技算是難得的為數不多的一塊亮眼業務,這得益于小度比較早的開始獨立運營,也離不開景鯤和他的團隊。

小度商業化成果,其實也是原有團隊拼出來的。

這個團隊,是從智能音箱的紅海中真正殺了出來的,有足夠的凝聚力,而且,小度相對百度其他業務更獨立一些,意味著無論是業務上,還是商業化上,留給小度科技的自主權更大。

這可能意味著李瑩到任之后,變革遇到的阻力可能也會更大。

比如,如何是穩住團隊?靈魂人物務離任了,接下來如何穩住軍心?會不會引發核心技術人員的離職?這些都是新任CEO需要首先考慮的問題。

另外,李瑩接任之后,直接向李彥宏匯報,加上與文一言的融合,接下來,小度與百度直接的聯系只會更深,小度也需要更加服從百度集團的戰略,百度影響力進一步加深,小度團隊的戰斗力還會不會像原來一樣強?這些都是亟需解答的問題。

團隊之外,內部的壓力也同樣來自于百度自身。

過去,百度在業務上總是給外界一種急于求成的感覺,做什么都是習慣性的“一陣風”,既要動作快,又要做出成果,此次接任小度科技CEO能不能做出成績,就顯得很重要。

融合大模型與小度作為百度戰略性業務,好的一面在于能夠短時間獲得足夠多的戰略資源,這也是李瑩來到小度之后最大的底牌。

壞的一面是,一旦大模型的風口過了,恐怕也難逃邊緣化的命運,最后可能就會落得一地雞毛。自動駕駛業務就是前車之鑒。

外部的壓力來源就是競爭和商業化。

老實講,景鯤留下的江山雖還不錯,但還沒有到“遙遙領先”的地步,競爭的壓力也是越來越大。

經過幾年的跑馬圈地,智能音箱的市場也已經逐漸飽和,數據顯示,今年一季度,智能音箱線上監測零售量為157萬臺,大跌40.6%,全渠道統計銷量同比下降25.2%,智能音箱產品的消費市場市場正在萎縮。

海外也是如此。據報道,去年11月亞馬遜被曝計劃裁員1萬人,其語音助手Alexa所在的Worldwide Digital部門是裁員重災區,數據顯示,該部門今年一季度的運營虧損超過 30 億美元。

由此來看,即便是有了初步的成果,但商業化的壓力仍然存在,因此,能不能在用大模型重構小度的同時兼顧推進商業化,會是一個重大考驗。

從百度整體的視角來看,作為重要的戰略業務,大模型+小度能不能做成,壓力其實也是很大的。

對于百度來說,大模型+小度未來的重要性,其實不亞于再造一個搜索。

過去為什么智能音箱沒能成為入口?核心原因之一還是在于自然語言技術不夠成熟,那么,大模型作為底層技術加入之后,可能會有很多不一樣的改變。

可以預見的是,接下來,小度會成為用戶與大模型之間的最佳紐帶,至于這個紐帶會不會成為李彥宏所期望的“下一個入口”,也許仍需更多日時來驗證。

從大模型的發展來看,生成式AI的下一次迭代靠的其實不是技術,而是數據+應用,而在這兩個方向上,小度都有自己的優勢,而且,在大模型業務定型、產品線鋪開以后,這樣的優勢會越發明顯。

能不能把這樣的優勢充分發揮出來,或許是這位新任CEO需要給出的第一份答卷。

1.TMT觀察網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網",不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任;

3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。