蒙牛半年報:守成有余,進取不足觀點

從現(xiàn)在的市場消費環(huán)境和蒙牛的增量業(yè)務成長表現(xiàn)來看,蒙牛液態(tài)奶業(yè)務今年上半年營收396.65億元,包括奶酪業(yè)務在內(nèi)的蒙牛的其他收入為22.6億元。

文:向善財經(jīng)

近日,蒙牛乳業(yè)(2319.HK)發(fā)布了2022年上半年業(yè)績。報告顯示,今年上半年蒙牛實現(xiàn)營收477.2億元,同比增長4%;毛利潤為174.59億元,同比微降0.5%。但有意思的是,在這種情況下,蒙牛的歸母凈利潤卻為37.51億元,同比大幅增長27.3%。

對此,蒙牛解釋到,原因是其他收入內(nèi)的其他金融負債公允值收益,以及出售一家子公司的收益增加,導致公司息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)增加至54.863億元,同比大幅提升26.3%

那么如果拋開這部分的額外加成來看,蒙牛上半年的業(yè)績表現(xiàn)相較以往似乎并不算突出。或許是因為今年上半年國內(nèi)的疫情散發(fā)、全球通貨膨脹導致的原材料上漲,以及居民可支配收入沒有顯著上漲,需求端消費疲軟等諸多實實在在的客觀因素影響,不少投資者們本就對消費賽道的整體預期不高,所以蒙牛的逆勢增長反而博得了資本市場的認可。在半年報公布后的第二天,蒙牛的股價漲幅達9.16%,最終收35.15元/股,一掃此前跌跌不休的下滑頹勢。

當然,若是把市場對蒙牛的看好,單純地歸因于外部短期因素似乎也有失偏頗。畢竟資本市場的價值判斷往往是基于企業(yè)未來的成長潛力和發(fā)展上限而用腳投票,那么此次市場又是基于什么邏輯來看漲蒙牛的呢?本文試圖從蒙牛半年報的下游業(yè)務基本盤、潛力盤和上游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢三方面解析蒙牛的現(xiàn)狀與未來。

品牌保底,液奶大勢已成?

先看基本盤,即蒙牛的液態(tài)奶業(yè)務,包括常溫、低溫和鮮奶三大板塊。

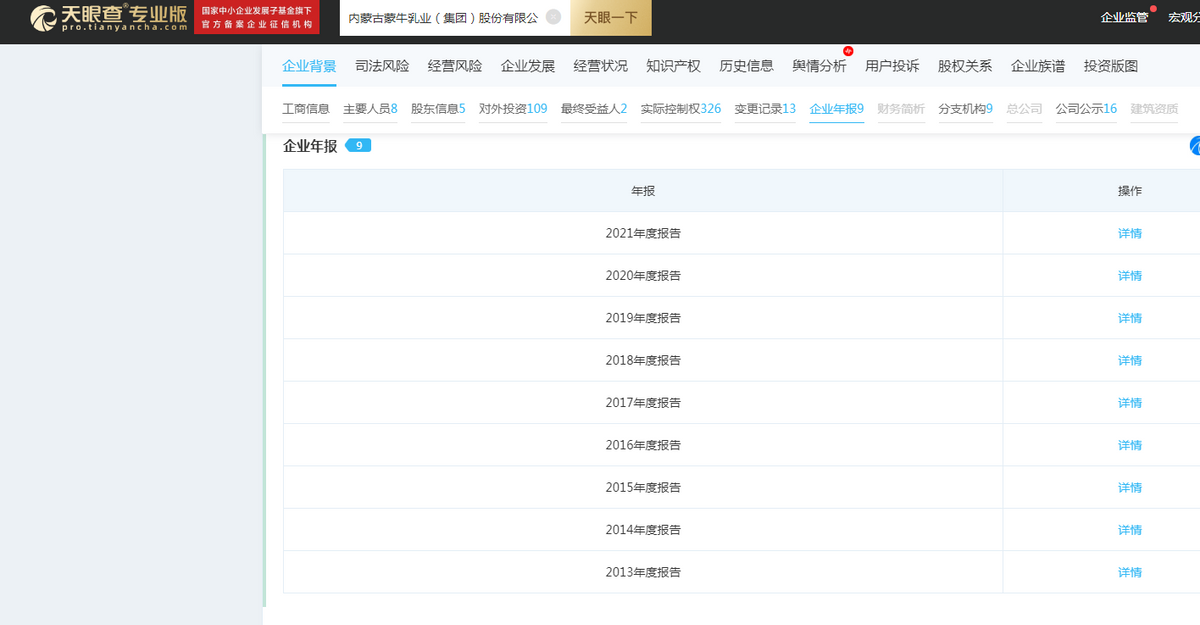

據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示,蒙牛液態(tài)奶業(yè)務今年上半年營收396.65億元,占蒙牛總收入的83.1%。雖然比去年的394.48億元微增0.55%,但增速卻遠低于去年同期的21.1%。而也正是基于此,市場產(chǎn)生了部分看衰蒙牛的聲音。

但據(jù)向善財經(jīng)觀察,蒙牛的問題并不在基本盤,更具體點是不在于液態(tài)奶業(yè)務。因為在當前的乳制品行業(yè)雙寡頭格局下,蒙牛液態(tài)奶的真正核心壁壘不在于產(chǎn)品、質(zhì)量等“細枝末節(jié)”的領域,而在于其成熟度極高的全國化品牌優(yōu)勢。

一般而言,蒙牛液態(tài)奶的業(yè)務壓力主要來自于外部同行們的內(nèi)卷競爭。而近年來,市場也確實誕生崛起了一大批如認養(yǎng)一頭牛、簡愛和麥趣爾等新消費或地方乳業(yè)玩家,并在常溫奶、低溫奶和鮮奶在內(nèi)的多個品類領域對蒙牛、伊利們帶來了一定的市場沖擊。

不過從市場消費的角度看,雖然中小乳企玩家們的增多看似分散了給消費者們提供了更多的品牌選擇,但在實際決策中卻也更容易使消費者產(chǎn)生“選擇困難癥”。因為嘗新是存在試錯成本的,即便是購買純牛奶等資金決策鏈較短的快消品,大多數(shù)消費者也依然存有厭惡損失的消費心理。

事實上,在結合了心理學研究的行為經(jīng)濟學預期理論中,諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者卡尼曼曾認為,在可以計算的大多數(shù)情況下,人們對“所損失的東西的價值”估計要高出“得到相同東西的價值”的兩倍。人們的視角不同,其決策與判斷是存在“偏差”的。

簡單來說就是即便在條件相等的情況下,比起收益,消費者在心理層面對損失更加敏感,踩坑新品牌產(chǎn)品所產(chǎn)生的損失痛苦是兩倍于嘗新所帶來的收益滿足。而在這種情況下,消費者為了將試錯成本降到最低或減少厭惡損失,往往會不自覺地趨向于選擇一個大眾熟知且公認的全國性的“保底”消費品牌,比如蒙牛、伊利等。此時的消費者心理為“我可以容忍所購老品牌牛奶的蛋白質(zhì)或其他營養(yǎng)含量較少,但卻無法接受因為嘗新而出現(xiàn)的、更嚴重的牛奶質(zhì)量或口感的踩坑翻車體驗”。

所以有著全國性的品牌優(yōu)勢保底,認養(yǎng)一頭牛們幾乎很難真正沖擊到蒙牛的液態(tài)奶市場根基,甚至是區(qū)域性極強的低溫鮮奶賽道也是如此。最直接的表現(xiàn)是在半年報中,雖然蒙牛的液態(tài)奶營收增長放緩,但具體到核心品牌方面,特侖蘇帶動整體品牌實現(xiàn)了10%的雙位數(shù)增長,蒙牛純牛奶實現(xiàn)增長 21%。高端鮮奶品牌每日鮮語的增長更是超過了45%。

不過值得一提的是,即便蒙牛的液態(tài)奶品牌仍然保持增長活力,但液態(tài)奶賽道整體已經(jīng)進入了存量市場,而其市場渠道滲透率也已基本飽和,雖然蒙牛通過產(chǎn)品結構升級推出了高端常溫奶特侖蘇和進軍鮮奶市場,想要從量增轉為價增以突破液態(tài)奶市場上限,但總體而言蒙牛液態(tài)奶的基本盤幾乎很難再實現(xiàn)大的突破,所以蒙牛未來的成長空間或許要看其押注的新增量。

增量有限,再造蒙牛有點難?

關于蒙牛的增量盤,主要包括兩部分奶酪和奶粉。今年上半年,包括奶酪業(yè)務在內(nèi)的蒙牛的其他收入為22.6億元,約為去年的2.5倍。而奶粉業(yè)務的產(chǎn)品收入為18.9億元,同比下滑25.6%。

從半年報數(shù)據(jù)不難看出,在“奶酪第一股”妙可藍多的加持下,蒙牛的奶酪業(yè)務確實表現(xiàn)亮眼。不過值得注意的是,以奶酪為主的其他產(chǎn)品業(yè)務僅占蒙牛總營收4.7%,而且據(jù)Euromonitor 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,雖然從2017年以來我國奶酪零售市場規(guī)模高速增長,但直到2021年也僅為122.7億元。再加上現(xiàn)在伊利、妙飛、百吉福和吉士汀等新老玩家的競爭內(nèi)卷和價格戰(zhàn)等行業(yè)現(xiàn)狀,奶酪似乎很難支撐起蒙牛“再造一個蒙牛”的野心。

當然不可否認的是,從長遠來看,我國奶酪賽道未來的確有著超千億的市場規(guī)模潛力,但在向善財經(jīng)看來想要到達這一階段,奶酪需要完成從零食邏輯向日常餐飲邏輯的轉變,即奶酪的日常化飲食普及。

因為現(xiàn)在包括蒙牛(妙可藍多)、伊利和百吉福在內(nèi)的奶酪玩家們更多是局限于狹小的兒童奶酪棒零食品類,而不是像歐美國家那樣將奶酪作為等同于米面糧油等生活必需品的一部分。而反過來講,奶酪想要真正成長為千億市場,離不開從零食向日常化飲食的邏輯轉變。但問題在于奶酪日常化飲食的普及絕非一日之功,因為其需要改變的是我國居民的基本飲食文化習慣。

以牛奶為例,雖然我國是農(nóng)耕大國,但喝牛奶的時間卻不長。公開數(shù)據(jù)顯示,1949年建國之初,全國奶類年產(chǎn)量為21.7萬噸,平均每人每年僅為0.4公斤。而據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國統(tǒng)計年鑒2021》顯示:2020年我國人均奶攝入量僅為13千克,約合每天35.6克。

從不喝牛奶到現(xiàn)在的牛奶不完全普及階段,我國用了近73年的時間。雖然隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平的提高,以及消費理念的轉變,人們飲食習慣的變化速度在不斷加快,但奶酪完成日常飲食化普及究竟需要多久?而蒙牛又能否等得到?這一切似乎充滿了不確定性。

再來看蒙牛的奶粉業(yè)務,主要是雅士利和貝拉米。據(jù)雅士利國際財報,今年上半年公司實現(xiàn)收入18.87億元,同比下滑12.53%,凈利潤虧損1.59億元。至于貝拉米的數(shù)據(jù)表現(xiàn),蒙牛并未公布。

不過可以確定的是,即便當下奶粉賽道正面臨著新生兒出生率下滑帶來的嬰配奶粉市場大盤萎縮,存量市場競爭激烈的嚴峻局勢,但從上半年蒙牛選擇與達能“分手”,剝離虧損的多美滋而私有化雅士利的一系列動作不難看出,奶粉仍是蒙牛押注新增量的重要標的。

事實上,單從產(chǎn)品力和品牌軟實力的維度來看,無論是收購而來的雅士利、貝拉米還是蒙牛自身似乎都頗為能打,但偏偏組合起來卻難以形成協(xié)同效應,甚至還出現(xiàn)了營收大幅下滑的尷尬情況。對此,在向善財經(jīng)看來,問題或許出在了蒙牛奶粉業(yè)務的內(nèi)部管理層面,具體來說就是多品牌收購后的融合管理問題。

以雅士利為例,如果把時間線拉長來看,可以清晰地發(fā)現(xiàn)雅士利營收凈利和股價表現(xiàn)由盛轉衰的歷史轉折點似乎都指向了2013年蒙牛的收購。一方面被蒙牛收購后,雅士利雖然獲得了市場資源方面的優(yōu)勢,但卻沒能留住其原有的管理團隊,導致其新生的內(nèi)部管理相對薄弱;另一方面或許是為了加快占領市場,蒙牛先是在2014年與達能促成戰(zhàn)略合作,推動雅士利國際化發(fā)展,緊接著2015年蒙牛“歐世”與2016年達能“多美滋”相繼并入,多品牌整合又進一步加劇了雅士利管理層的矛盾,最終造成了現(xiàn)在雅士利奶粉業(yè)務“大而不強”的局面。

若一言以蔽之,雅士利的衰落很大程度上就是因為蒙牛“喂”的品牌太多,而雅士利消化能力太弱所造成的。而現(xiàn)在如果雅士利私有化成功,再加上2019年收購的澳洲奶粉品牌貝拉米,蒙牛將面臨著比當初雅士利更為復雜的多品牌融合管理問題,而奶粉業(yè)務也似乎很難在短時間內(nèi)成為蒙牛的第二增長曲線……

扼住上游奶源牧場,立于不敗之地?

從邏輯分析來看,蒙牛的奶酪和奶粉增量業(yè)務似乎有些前景不明的意味,那么資本市場又為何頗為看好蒙牛的未來?答案是蒙牛占據(jù)著國內(nèi)乳業(yè)上游奶源優(yōu)勢。

眾所周知,乳品產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游養(yǎng)殖、中游加工和下游零售三大環(huán)節(jié)。以蒙牛、伊利為代表的乳企們一般處于中游,這類乳企最大的成本來自上游原奶采購,原奶價格的波動直接影響著乳企的成本和利潤水平。

而這就意味著品牌乳企如果能在上游奶源占據(jù)絕對優(yōu)勢,不僅可以進一步確保乳品質(zhì)量安全,同時還能牢牢地把控住下游乳品的定價權,在降本增效的同時給予對手價格層面的打擊。因此,向上游延伸成了近年來乳企發(fā)展的必經(jīng)之路。

事實上,在今年的這波中小乳企扎堆沖擊IPO的浪潮中,有相當一部分品牌乳企都在招股書中提到了向上游奶源牧場布局的計劃。但在這方面,蒙牛、伊利雙巨頭靠著早期的先發(fā)優(yōu)勢,早在2013年就開始向上游奶源出手,現(xiàn)已聯(lián)手瓜分了全國約40%的奶源。并且今年蒙牛仍在持續(xù)推動“萬噸奶”計劃,到2024年底協(xié)同上游合作伙伴布局新建43座牧場,而目前蒙牛已建成和在建牧場達34座。

可以說,在“得奶源者,得天下”的乳業(yè)新背景下,盡管蒙牛的基本盤液態(tài)奶增長放緩,而增量盤又前景不明,但只要手握著乳制品市場上游的咽喉,蒙牛就擁有著更多試錯的資本。不過值得一提的是,從現(xiàn)在的市場消費環(huán)境和蒙牛的增量業(yè)務成長表現(xiàn)來看,蒙牛和盧敏放在2020年失約雙千億后,2025年的“再造一個蒙牛”的目標恐怕也有些勉強了……

1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:TMT觀察網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網(wǎng)或將追究責任;

3.作者投稿可能會經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補充。