澳優(yōu)財報解讀:國際化的“幌子”還要打多久?觀點

這對伊利的奶粉業(yè)務(wù)增長是有好處的,非中國市場的業(yè)務(wù)營收占比僅僅提升了10%左右,海外市場業(yè)務(wù)占比提升這10%。

文:向善財經(jīng)

最近,澳優(yōu)發(fā)布了23年全年財報。

老實說,這份業(yè)績著實有點慘。營收同比降了5.30%,只有73.82億,比2022年的77.96億要差不少。

凈利潤方面,歸母凈利潤1.74億,同比下降了19.46%。要知道,22年凈利潤的基數(shù)本就不高,比21年大跌71.65%,在這個基礎(chǔ)上又跌了近20%的凈利潤,確實有點繃不住。

如此業(yè)績,澳優(yōu)二級市場的表現(xiàn)也實在難繃,去年11月3.09港元的表現(xiàn)成了難以逾越的高點,現(xiàn)在股價也跌到了2.3港元,更有意思的是,換手率只有0.01%,流通性很差。

二級市場再躺平,管理層可不能躺平。

財報發(fā)布后,不少公關(guān)稿都在有意無意強調(diào)海外業(yè)務(wù)增長空間和營養(yǎng)品業(yè)務(wù)增長,似乎想要把注意力從主營業(yè)務(wù)的下滑轉(zhuǎn)移出來。可這就像馮鞏那個相聲里說的,相聲界演戲最好,演戲界導(dǎo)演最棒。二級市的投資人們也有話說的:主營業(yè)務(wù)支棱不起來,副業(yè)搞得再好有用嗎?

海外市場這塊,澳優(yōu)布局確實也比較早,但這么多年下來,海外業(yè)務(wù)真的能成為業(yè)績支柱嗎?營養(yǎng)品的能不成為第二曲線?我們不妨來從財報入手深入剖析一番。

國際化是不是翻盤點?

不得不說,澳優(yōu)的確是有國際視野的。

2015年,澳優(yōu)正式提出“黃金十年”發(fā)展戰(zhàn)略,制定了從一個中國領(lǐng)先的嬰幼兒配方奶粉公司,發(fā)展成為全球化的高端營養(yǎng)品及營養(yǎng)健康服務(wù)公司的戰(zhàn)略。

現(xiàn)在,“黃金十年”接近尾聲,國際化有怎樣的成績呢?

對于奶粉企業(yè)國際化這件事兒,業(yè)內(nèi)人士其實都心知肚明,所謂的“國際化”其實大都是“海外轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。這里面的原因核心在于兩點:一是三聚氰胺事件之后,國內(nèi)消費者對海外品牌信任度更高,二是奶源這塊,國內(nèi)除了內(nèi)蒙古等地外,其他地方很少有穩(wěn)定的高質(zhì)量奶源地。

所以,一開始澳優(yōu)就把奶源地鎖定在澳洲,與澳大利亞的知名乳企邁高和塔圖拉合作,此后在海外不斷并購產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),比如并購營養(yǎng)品品牌Nutrition Care,收購荷蘭Amalthea Group 50%股份等。

海外布局這么多,其實主要還是為了國內(nèi)業(yè)務(wù)。

從澳優(yōu)的營收結(jié)構(gòu)上看,澳優(yōu)的主要收入是乳制品及相關(guān)產(chǎn)品,占比96%,營養(yǎng)品占比僅有4%,另外,在乳制品營收的地區(qū)分布上,中國市場占比達到79%,歐美占比僅有11.7%,中東市場占比4.1%,美洲市場僅占2.5%。

營收還是國內(nèi)市場占大頭。

順手扒了一下澳優(yōu)2020年的財報,當(dāng)年澳優(yōu)的收入結(jié)構(gòu)上,占比最多的同樣是乳制品業(yè)務(wù),占比98%,營養(yǎng)品營收占比僅2%,其中,營收占比最高的奶粉業(yè)務(wù),非中國地區(qū)營收占比僅有9.2%。

也就是說,3年過去了,非中國市場的業(yè)務(wù)營收占比僅僅提升了10%左右,平均每年提升約3%。

這樣的提升恐怕很難說海外市場大有可為。

要知道,海外市場業(yè)務(wù)占比提升這10%,恐怕也沾了收購荷蘭百年乳企Amalthea Group的光。

營銷層面,更是六赴進博會,國際品牌的概念打的很足。

實際上,這些年關(guān)注澳優(yōu)的投資人也都知道,澳優(yōu)這些年的增長其實都靠“海外轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。尼爾森的數(shù)據(jù)也顯示,2018年至2022年,澳優(yōu)佳貝艾特進口嬰幼兒羊奶粉的市占率連續(xù)5年超過60%。

靠中國市場成功不是什么秘密,把自己打造成洋品牌也是當(dāng)時市場環(huán)境使然,只是這其實也一度讓消費者很困惑:澳優(yōu)到底是個國產(chǎn)品牌還是外資品牌?

百度搜索澳優(yōu),頁尾部分的相關(guān)搜索之一就是:澳優(yōu)是哪個國家的牌子。

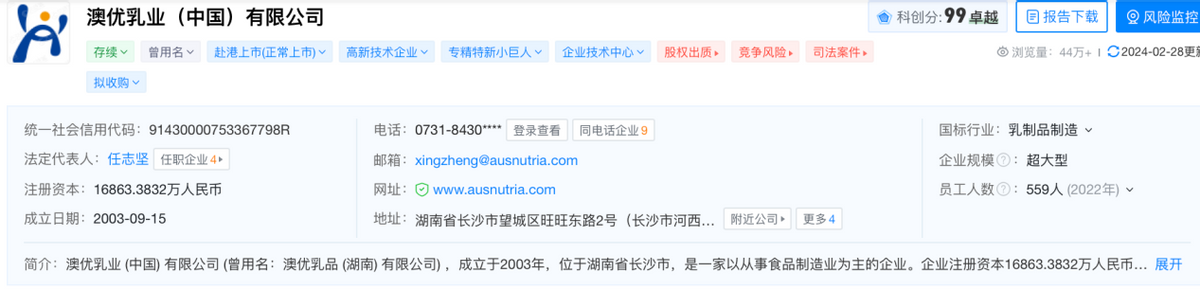

天眼查APP公司信息顯示,公司成立于2003年,位于湖南省長沙市,妥妥的中國品牌。

事與愿違的是,雖然是中國品牌,但在主打國產(chǎn)的奶粉品牌的擠壓下,不管是海外品牌,還是澳優(yōu)這樣“海外轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的品牌,增長的空間其實都已經(jīng)不多。

前兩年,國產(chǎn)高端奶粉其實也有一波強勢增長,國潮消費的趨勢下,國產(chǎn)奶粉其實是有增長紅利的。但一直標(biāo)榜自己進口身份的澳優(yōu),可能沒有吃到這部分紅利。

客觀來看,澳優(yōu)其實也有優(yōu)勢,澳優(yōu)的優(yōu)勢在于羊奶粉。

羊奶粉是奶中貴族,也是中產(chǎn)及以上家庭的選擇,可澳優(yōu)面臨的問題是,中產(chǎn)群體的消費能力其實已經(jīng)不多了。接下來,羊奶粉還有多少市場增量?也是一個值得深思的問題。

從數(shù)據(jù)上來看,羊奶粉增長已顯頹勢。2020年至2022年,澳優(yōu)羊奶粉增幅分別為8.8%、7.8%及6.6%,增速經(jīng)營在下滑。

對此,澳優(yōu)解釋是由于中國出生率下降令市場競爭激烈。的確,醫(yī)院的婦產(chǎn)科都在撤銷合并,中產(chǎn)消費萎靡,羊奶粉的增長故事講不動了,到頭來,管理層其實還是不得不繼續(xù)講“國際化”。

可過去靠國內(nèi)市場發(fā)家的澳優(yōu),未來到底能不能靠美國市場,歐洲市場做起來呢?

恐怕也并不容易。

為啥這么多年澳優(yōu)海外市場業(yè)務(wù)占比總是上不去?一個很重要的原因恐怕在于,海外市場競爭也同樣激烈,而且有很多巨頭企業(yè)。

在2023年全球乳企排名中,排名第一的是法國的Lactalis、第二是美國的Dairy Farmers ofAmerica,第三是雀巢第四是達能,伊利只能排在第五。實際上,排名前二十中也只有蒙牛伊利兩家乳企。

雀巢、達能這些乳業(yè)巨頭,在歐美市場的品牌渠道實力都很強,而且在奶源成本上能做到比國內(nèi)的成本更低,國內(nèi)企業(yè)其實很難直接去競爭。數(shù)據(jù)顯示,美國嬰兒配方奶粉市場被雅培營養(yǎng)、美贊臣營養(yǎng)、雀巢美國和Perrigo四家公司壟斷,他們控制著美國90%的配方奶粉供應(yīng)。

占有率就意味著市場粘性,拿我家的兩個孩子為例,我生個孩子,母嬰店比我還著急孩子啥時候生,背后是搶占第一口奶,試用裝更是免費送,只要注冊個微信號就行。所以市場有多卷不用說了,在一個高度成熟,巨頭林立,格局相對固化的市場虎口奪食,并非易事。

另外,從市場端來看,國產(chǎn)奶粉品牌為啥越來越貴,甚至出現(xiàn)了越貴越買的情況,關(guān)鍵在于他們的營銷策略完美契合了中國家長不讓寶寶輸在起跑線的心理,和由此衍生的越貴越好的消費理念。

那么問題來了,在沒有“雞娃”文化的海外市場這樣的增長還行得通嗎?

也就是說,即便是羊奶粉佳貝艾特獲得美國FDA審查通過,即便是打著羊奶粉的標(biāo)簽,從巨頭嘴里奪食兒也不容易。

最重要的是澳優(yōu)之所以能在國內(nèi)市場上異軍突起,靠的當(dāng)年國產(chǎn)奶粉信任危機之下,資源全球化這個勢能,如今到了海外,這個勢能意義不大。

國際化之外,澳優(yōu)似乎也想講個新故事,這個故事就是營養(yǎng)品。

財報顯示,2023年,澳優(yōu)的營養(yǎng)品業(yè)務(wù)增長113%。雖然增速看來還不錯,但業(yè)務(wù)占比還是太低了,營收占比不到2%。而且,營養(yǎng)品其實是另一個賽道,市場競爭也很卷,并不是澳優(yōu)的重點業(yè)務(wù),屬于多個業(yè)務(wù)線的組合,別說要想靠這個業(yè)務(wù)翻身,就是打造成第二曲線都不容易。

其他業(yè)務(wù)方面,比較成功的其實是澳優(yōu)這兩年對益生菌賽道的布局。只是這些非主營業(yè)務(wù)的進展也并不影響市場對澳優(yōu)的基本面判斷。因此,接下來如何真正在業(yè)務(wù)上找到強有力的第二曲線,可能才是改變澳優(yōu)當(dāng)下價值基本面現(xiàn)狀的關(guān)鍵所在。

澳優(yōu)對伊利的價值有多大?

國際化業(yè)務(wù)的故事圓不下去,難受的不僅僅是澳優(yōu),可能還有伊利。

市場一直以來都有一種質(zhì)疑:為什么當(dāng)初伊利要花那么多的溢價去并購澳優(yōu)?要知道,當(dāng)時伊利用60多億才購得30%多的股權(quán),而現(xiàn)在澳優(yōu)一共才值40多億。粗略計算一下,當(dāng)時的并購相當(dāng)于作價145億。

當(dāng)然,并購的時候,看起來是劃算的,因為澳優(yōu)2021年營收增長7.38%,來到85.75億,凈利潤也有7.64億。按照這個業(yè)績增長兩三年之后,即便是有40多億的商譽,并購也仍然是劃算的。

何況,伊利并購澳優(yōu)這筆交易,也并非全是財務(wù)上的考慮。

伊利并購澳優(yōu)的原因可能在于兩點,一個是穩(wěn)固營收上對蒙牛的絕對優(yōu)勢。

從營收上看,2020年到2022年,伊利營收分別為968.86億、1105.95億、以及1231.71億。蒙牛營收是760.35億、881.41億、925.93億、差值分別是208.51億、224.54億、305.78億。

也就是說,并表澳優(yōu)之后,伊利對蒙牛營收規(guī)模上的優(yōu)勢拉開到了300多億。換言之,蒙牛要想在一兩年之內(nèi)做大營收,接近甚至反超伊利,更難了,伊利能夠持續(xù)保持住乳業(yè)第一的優(yōu)勢。

盡管這個優(yōu)勢是存在溢價的。這間接帶來一個好處是,面臨蒙牛、之間直接的選擇,二級市場的投資者可能會優(yōu)先考慮伊利。

第二個原因就是,找到奶粉業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢,給出海留下戰(zhàn)略空間。

澳優(yōu)的核心是羊奶粉,在這個垂類領(lǐng)域,澳優(yōu)做到了第一,羊奶粉在整個奶粉賽道是有一定的比較優(yōu)勢的,因為這是一個新的增長品類,所以,這對伊利的奶粉業(yè)務(wù)增長是有好處的。

不過相比奶粉業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢,澳優(yōu)更大的價值可能還是給伊利未來出海打開一個出口。澳優(yōu)在海外布收購動作,這也有利于未來伊利進一步打開海外市場。

理想很豐滿,現(xiàn)實也總是很骨感,也許,當(dāng)時伊利并沒有預(yù)料到,并購之后,澳優(yōu)的業(yè)績反轉(zhuǎn)來得這么快。2022年到2023年澳優(yōu)的業(yè)績下滑,使得當(dāng)時伊利打的算盤價值沒那么大了。

因為并購對未來的凈利潤的影響太大了。

收購澳優(yōu)前,伊利的商譽只有3億多,并購?fù)瓿珊螅?022年財報顯示,伊利的商譽增加到49.54億,伊利2022年的凈利潤只有93.18億,也是說,這筆商譽相當(dāng)于伊利凈利潤的一半還多。

如果說,澳優(yōu)的業(yè)績還在增長,營收凈利潤都還有繼續(xù)提升的可能性,那么,伊利并購到手的澳優(yōu)其實就算作優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),財務(wù)上并不急切地做減值處理。

可問題在于,2023年澳優(yōu)凈利潤大幅下滑,營收下降,股價徘徊在2港元附近導(dǎo)致商譽減值的壓力在不斷上升。

也就是說,別看這兩年伊利凈利潤力壓蒙牛,但其實是頂著很大的商譽減值壓力的,這也是很多投資人一直詬病伊利的一點。

如果未來這部分商譽減值,那么凈利潤一定會面臨大幅下滑的壓力,如果減值比例比較大的話,那么伊利與蒙牛在凈利潤上的差距也就似乎沒那么明顯了。

這對于二級市場價值判斷是會產(chǎn)生影響的。

如今,蒙牛的股價是16.8港元,市值661億港元,伊利股份股價27.90元,市值1776億人民幣,這個差距還是蠻大的。除了客觀的業(yè)績差距之外,伊利的溢價肯定是比蒙牛要高的。

在營收凈利潤核心業(yè)績上,兩者越相似,伊利溢價的空間可能就越小。

而此前靠并購澳優(yōu)產(chǎn)生的營收差距所帶來的二級市場溢價,很可能因為商譽減值的影響縮水。這一點恐怕是伊利所不能接受的。

那么問題來看,花大價錢并購澳優(yōu)沒有起到應(yīng)有的效果,接下來該怎么辦?

私有化或許是一個不錯的選擇。

澳優(yōu)何不私有化?

自從去年,伊利系全面入主澳優(yōu)之后,股民圈出現(xiàn)了不少建議伊利私有化澳優(yōu)的聲音。

大家的建議不是沒有道理。

從股價角度來看,伊利入股澳優(yōu)至今,除了短期股價提升外,基本上大的趨勢就是一路下跌。

當(dāng)然,這個走勢,是多種因素共同的結(jié)果。資本市場表現(xiàn)不佳,并不能完全展示出澳優(yōu)的真實水平,外部人口等利空因數(shù)之下,不單單是澳優(yōu),整個嬰幼兒為主的奶粉企業(yè),都面臨著市值被低估的局面。但是這個外部利空因數(shù)不消弭,很難短時間看到清除的可能性。

目前,澳優(yōu)的市盈率是21.74,其實是比較低的,這就意味著,現(xiàn)在私有化澳優(yōu),其實可以對沖一部分當(dāng)時并購所產(chǎn)生的商譽。

所以,澳優(yōu)被低估,對于伊利而言,私有化也是好事:

一方面,從伊利自身來講,馬后炮地講,確實是買貴了,這也是股民對伊利并購澳優(yōu)最大的不滿。

私有化可以降低整體持股的成本,畢竟前期成本高,現(xiàn)在成本低,可以稀釋掉整體的成本,私有化澳優(yōu)也有助于減少商譽計提。

另一方面,澳優(yōu)之于伊利,除了買得貴了些,但業(yè)務(wù)上是強互補關(guān)系,私有化之后的澳優(yōu),可以跟伊利的業(yè)務(wù)形成更好的融合,提升管理效率,不受上市業(yè)績影響,也更有助于制定長遠戰(zhàn)略規(guī)劃。

對于澳優(yōu)來講,市值被低估,股票流動性差,融資能力不強,而且中短期看不到外部利空出盡的可能性,海外市場,也是塊難啃的硬骨頭,在港股意義也不大,沒有必要維持高成本的上市資格。

另外,私有化,其實也能減輕商譽計提減值的壓力。

商譽計提減值的壓力大不大,其實主要是看并購的資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)不優(yōu)質(zhì),明面上判斷的標(biāo)準(zhǔn)其實不多,如果并購的是上市公司,最常見的就是市值和股價。

也就是說,澳優(yōu)拉胯股價和市值表現(xiàn),其實是壓力的來源。

私有化之后,市場沒有了股價和市值作為判斷標(biāo)準(zhǔn),商譽減值的壓力也自然就會小一些。

于股民而言,私有化澳優(yōu),其實也是解套的機會,甚至現(xiàn)在部分股民加倉澳優(yōu),一部分因數(shù)也是在賭澳優(yōu)被私有化的概率。

拿最近的案例來講,私有化是股價飆升的利器,李寧被傳私有化,一度大漲20%,最后收盤也漲了8個點。最近傳私有化的企業(yè)如,中國中藥、魏橋紡織、新秀麗和歐舒丹等,都曾受私有化消息影響大漲。而且,想私有化的企業(yè),多數(shù)公司都會以高于現(xiàn)有股價30%以上的溢價回購注銷目前的流通股。

乳業(yè)賽道,近幾年也有私有化的先例,比如蒙牛私有化雅士利。

從時間節(jié)點來看,港股私有化蔚然成風(fēng)。不完全統(tǒng)計,2023年以來,至少有18家港股上市公司決定退市,包括IMAX中國(01970.HK)、達利食品(03799.HK)、雅士利等等。

當(dāng)然,私有化與否只是表象,都只是手段,不管如何,面對外部環(huán)境的影響,全面入駐澳優(yōu)之后,如何提升澳優(yōu)的業(yè)績及團隊融合程度,是伊利與澳優(yōu)當(dāng)下共同的目標(biāo)。

免責(zé)聲明:本文基于公司法定披露內(nèi)容和已公開的資料信息,展開評論,但作者不保證該信息資料的完整性、及時性。另:股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。文章不構(gòu)成投資建議,投資與否須自行甄別。

1.TMT觀察網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;

2.TMT觀察網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和"來源:TMT觀察網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為TMT觀察網(wǎng)或?qū)⒆肪控?zé)任;

3.作者投稿可能會經(jīng)TMT觀察網(wǎng)編輯修改或補充。